Da Vitaliano Trevisan, Works, Einaudi, Torino, 2016, pp. 571-581

“Via da qui il prima possibile, mi dissi, e siccome sul portone del capannone proprio di fianco al nostro, dove aveva sede una cooperativa che si occupava di manutenzione di spazi verdi, che aveva per simbolo un gabbiano, avevo visto un cartello con scritto: CERCASI CAPOSQUADRA, pensai che la manutenzione di spazi verdi, cosa di cui peraltro avevo esperienza, era senz’altro preferibile a quel lavoro temporaneo del cazzo nella fabbrica di giostre, in cui non volevo assolutamente restare un minuto di più. Se non altro, mi dicevo, non resterò chiuso tutto il giorno in un orribile capannone, a respirare polvere, col rischio di rimanere schiacciato sotto un otto volante. Il giorno stesso, durante la pausa pranzo, avendo cura di non farmi notare, bussai alla porta del capannone del gabbiano.

Mi accolse un tipo più o meno della mia età. Filiale di una cooperativa di servizi con sede a Vicenza, mi spiegò, che gestiva anche un vivaio, situato a Creazzo, e impiegava tutti i «recuperati» che uscivano dall’omonima casa-famiglia per tossicodipendenti, situata in via Marosticana, a Vicenza, con sede nel famoso, per i vicentini, ma a questo punto noto anche a chi legge, nuovo manicomio incompiuto. Lui si occupava di mandare avanti le attività conto terzi — assemblaggi vari, che si svolgevano all’interno del capannone. Per il colloquio vero e proprio, sarei dovuto tornare la sera, quando il suo socio, responsabile della parte verde, sarebbe rientrato. Comunque sì, disse, serviva un caposquadra, un non recuperato, perché lavoro ne era venuto su tanto, bisognava dividersi in due o tre squadre, e per quanto ci fossero un paio di recuperati che erano con loro da parecchio tempo, non era ancora il caso di fidarsi del tutto.

Perché capisci, continuò, qui non si tratta solo di fare i capisquadra, ma di lavorare con degli ex tossici che escono dalla comunità di recupero, cioè c’è anche una parte sociale, ed è molto importante, anzi è la cosa più importante, sennò è un lavoro come un altro; noi dobbiamo essere degli esempi, non solo dei capi; e la disciplina è fondamentale, perché bisogna capire bene con chi si ha a che fare, e essere anche duri quando serve, e credimi: serve; perché se ti vedono debole se ne approfittano subito e questo non fa certo il loro bene, eccetera.

Di fatto, mi disse le stesse identiche cose che, quella stessa sera, mi ripeté il suo collega. E io, tutte e due le volte, ascoltai, annuii, e dissi più volte Sì, capisco, certo, mi rendo conto, anche se ovviamente non capivo e non mi rendevo conto. A me bastava togliermi dal buco dove mi ero cacciato, e fare un lavoro all’aria aperta, ogni giorno un posto diverso, come quando facevo il lattoniere, lavoro che, anche per questo, non finivo di rimpiangere.

Forse fu il fatto che «ero» geometra; forse fu perché avevo esperienza e, per una volta, ero davvero motivato; forse, più semplicemente, oltre a me non si era presentato nessuno, ma alla fine del colloquio, con mia sorpresa, fui assunto.

Prima di tutto dovevo arrivare mezz’ora prima, e la sera andarmene dopo che tutti i ragazzi della casa-famiglia se ne fossero andati, cioè a dire una mezz’ora dopo. Naturalmente quell’ora in più non veniva considerata come un’ora di lavoro, e perciò non veniva pagata. Pazienza. Niente di nuovo. Almeno una mezz’ora di abbuono, sempre a beneficio del datore di lavoro, è prevista ovunque, a prescindere dalla natura, «sociale» o meno, dell’intrapresa. C, il responsabile del verde, mio diretto superiore, siccome all’inizio arrivavo solo dieci o quindici minuti prima, dopo pochi giorni mi aveva preso da parte e opportunamente arringato: Perché noi dobbiamo essere prima di tutto un esempio, disse, arrivare prima di tutti, preparare il lavoro in modo che quando i ragazzi arrivano ci trovano qui già pronti, e poi, la sera, andar via per ultimi, dopo aver controllato che tutto sia a posto e in ordine per il giorno dopo; ed è molto importante che loro lo vedano, capisci?, perché dobbiamo essere prima di tutto un esempio!, ripeté.

Certo, pensavo io, un esempio, d’accordo; ma se devo fare un’ora in più, perché devo essere pagato un’ora in meno?, che c’è di sociale in questo? La verità, per come pare a me, è che nelle cooperative cosiddette sociali ci si comporta più o meno nello stesso modo che nelle altre aziende, cioè l’atteggiamento nei confronti del lavoro è lo stesso: stessa frenesia, stessa fretta perenne, stessa dinamica di rapporti tra capi e sottoposti, anzi, se possibile, il tutto ancora più enfatizzato, forse proprio a causa di quella imprescindibile componente sociale, che impone di credere fermamente alla natura salvifica del lavoro, in quanto terapia di riabilitazione e di reinserimento. Questo e soprattutto questo era il nostro compito: dimostrare ai ragazzi la nostra fede nel lavoro, cioè lavorare con convinzione ed entusiasmo noi per primi. Al resto pensavano gli psicologi della comunità. Chiacchierare, diceva C, non è affar nostro. Ciò che doveva essermi chiaro, come C non smetteva di ricordarmi, era che qui avevamo a che fare con tossici e alcolizzati che non avevano ancora completato il percorso di recupero, e che il lavoro era parte fondamentale della terapia di reinserimento, e il nostro compito era appunto questo: far loro capire che cosa vuol dire lavorare. Da qui, l’altrettanto ossessiva attenzione alla regola, che non andava mai infranta, senza eccezioni; e se si diceva una cosa doveva essere quella, stando bene attenti a non contraddirci tra noi capisquadra, altrimenti, esattamente come con i bambini, o con i cani, avremmo rischiato di confondere le idee ai ragazzi che dovevamo contribuire a recuperare. L’unica, concreta applicazione tangibile dell’imprescindibile natura sociale alla base del nostro lavoro, era perciò, di fatto, una rigidezza assoluta, che a volte sconfinava nell’assurdo.

Come quel pomeriggio particolarmente caldo e assolato, in cui ci ritrovammo senz’acqua. Riempire due bottiglie d’acqua a testa e caricarle sul camioncino insieme agli attrezzi, era compito dei ragazzi, che lo svolgevano a turno. Quel giorno però si erano dimenticati, e io non avevo controllato. Poco male, pensai, andrò a riempirle alla più vicina fontana, o al primo bar. Rimanere senz’acqua sotto quel sole implacabile non mi sembrava il caso. C mi bloccò. No, disse, visto che si sono dimenticati, vuol dire che resteranno senza acqua, così la prossima volta non si dimenticheranno più. Non volevo crederci. Ma come, dissi, sotto questo sole senza bere tutto il pomeriggio!, stai scherzando? Niente aatto, rispose lui, l’acqua si carica prima di partire, è sempre stato così; una regola è una regola, e noi dobbiamo essere rigidi; e di nuovo il consueto pistolotto sul fatto che dovevamo sempre tener presente con chi avevamo a che fare, l’aspetto educativo eccetera. Cercai di convincerlo. C’era il rischio che qualcuno si sentisse male; E poi, dissi, non si può negare l’acqua a uno che lavora per ore sotto il sole! Niente da fare: più insistevo, più lui si irrigidiva sulla sua posizione. Per chiudere mi disse che ero troppo tenero, ma che era solo questione di tempo: se fossi rimasto a lavorare lì, in breve avrei capito che a tossici e alcolizzati, se appena offri un dito, si prendono la mano e poi anche il braccio — il tutto bevendo un sorso d’acqua dalla bottiglia che lui si era portato per sé. Me ne offrì un sorso, ma rifiutai. In fondo, gli dissi, era colpa mia che non avevo controllato, e se dovevano star senza loro sarei stato senza anch’io, e lui disse: Bene, vedo che cominci a imparare. Ero furioso, ma lasciai perdere e tornai al lavoro.

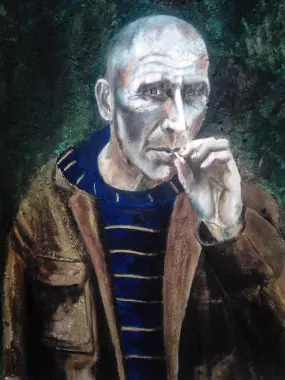

Appena C se ne andò per controllare l’altra squadra, che stava lavorando in un’altra zona, mandai il Veneziano a prendere un paio di bottiglie d’acqua al primo bar, raccomandando a tutti di non farne parola, né a C, né a nessuno; e di bere tutta l’acqua prima che C tornasse, in modo che non si accorgesse di nulla. Assente C, il capo ero io, e, regola o non regola, lasciare i miei ragazzi, e me stesso, a lavorare sotto il sole senza poter bere, solo perché ci eravamo dimenticati di rifornirci d’acqua alla partenza, mi sembrava una tortura assolutamente inutile. I miei ragazzi ah! Senza accorgermene, ero già entrato nella parte. In fondo, mi avevano assunto per questo, cioè per guidare quella specie di squadra di disperati: il Veneziano, un tossico scippatore più o meno della mia età, flemmatico, cinico, sarcastico come sanno essere i veneziani, col volto paralizzato in un eterno mezzo sorriso; poi S, un alcolizzato di Arzignano, sui trenta, ciccione, sempre sudato di quel sudore acre di chi è sotto farmaci — in questo caso Antabuse, farmaco che Ti fa decisamente passare la voglia di bere, così S; Mai stato così male cazzo: nausea, mal di testa, vomito; come alzarsi dopo una balla di due giorni! Bisognava sempre tenerlo d’occhio, non perché lavorasse poco o senza voglia, come il Veneziano, ma al contrario per quella specie di rabbia cieca che metteva nel lavoro. Bastava mettergli in mano un decespugliatore e lui partiva come un invasato, senza fermarsi davanti a niente, tenendo sempre il decespugliatore

troppo inclinato verso il basso, malgrado le continue raccomandazioni, e facendo così volare per aria di tutto: sassi, immondizia varia, o la classica merda di cane, immancabile in qualsiasi area verde, piccola o grande, della periferia diffusa,

temutissima da tutti noi Operatori del Verde, perché una delle cose più sgradevoli che possa capitare in questo lavoro, è appunto incocciare col decespugliatore su una cazzo di merda di cane, i cui schizzi, volando intorno dappertutto, smerdano chiunque si trovi nel raggio di cinque-sei metri, e prima di tutto naturalmente smerdano chi ha avuto la sfiga di decespugliare la merda di cane((Peggio della merda di cane è solo quella umana; grazie a dio, in giro ce ne sono di meno)). A S però nemmeno questo importava, continuava ad andare avanti, merda o non merda, senza nemmeno tergersi il sudore che gli colava copioso dal viso, finché non esauriva il carburante — miscela al tre per cento; o era il cinque?, ragione per cui bisognava premurarsi di assegnargli la zona più lontana, dalle strade come da noi. C’era B, un tossico scippatore di Vicenza, anche lui sui trenta, grande amante dei cani, e del suo pitbull in particolare, temporaneamente ospite della sorella, di cui non smetteva di raccontare le gesta — come aveva spezzato il collo a un gatto, come avesse quasi ingoiato un barboncino, da B salvato per miracolo, e di come, un giorno in cui l’aveva portato a passeggiare libero lungo il fiume Astego, avesse sbranato una pecora, e di quanto gli fosse poi stato difficile distoglierlo dalla carcassa, che il cane si ostinava a dilaniare, e trascinarlo via prima che arrivasse qualcuno; il tutto raccontato con quella soddisfazione malata che mostrano certi padroni di cani, specie se pitbull o simili, per le gesta dei loro beniamini. Infine T, un tipo di Chiampo, poco più che ventenne, altro tossico scippatore, nonché autore di una rapina con taglierino finita male — per lui, visto che era stato disarmato e arrestato da un carabiniere in borghese che si trovava per caso nell’ufficio postale. Una bella banda di sfigati, non c’è che dire. E per caposquadra un altro sfigato, ovvero l’autore, che, da un certo punto di vista, non avrebbe avuto meno bisogno di loro di essere recuperato e reinserito nella cosiddetta società.

Vestiti di arancione, sciamavamo ogni giorno per la periferia diffusa e, armati di decespugliatori, tagliaerba, trattorino eccetera, rasavamo aree verdi, perlopiù pubbliche, nel raggio di una ventina di chilometri dalla nostra sede di Brendola. Aree si fa per dire. Spesso si trattava di rasare cigli stradali, o di percorrere a piedi i marciapiedi delle zone industriali e, di passaggio, dare come si dice una «botta di decespugliatore» a quei piccoli quadrati, a volte triangoli, altre

semicerchi, ognuno con al centro un albero striminzito — acacia, tiglio, lagerstroemia –, magari morto, che si succedevano lungo il camminamento a intervalli regolari.

Pensati per abbellire — ma pensati non è esatto; diciamo messi sulla carta dal progettista, anzi dal disegnatore, in automatico, ma poi, una volta in opera, diventando inevitabilmente un pezzetto di terra spelacchiato, ricettacolo di rifiuti e deiezioni varie, ottengono spesso il risultato di rendere il tutto ancora più squallido. Rilevante, in certi tratti interni, il numero di preservativi usati e fazzoletti di carta, a testimoniare la reinterpretazione notturna cui i luoghi — tutti lungo il bordello lineare di cui al capitolo precedente — erano soggetti.

Curioso: ero in attesa che venisse pubblicato un libro il cui protagonista non fa che camminare lungo i cigli delle strade contando i suoi passi, e ora mi ritrovavo anch’io a camminare tutti i giorni lungo quelle stesse strade. L’unica differenza era che ora si trattava di un lavoro, e quei margini inospitali, pieni di rifiuti, di cadaveri di animali, e di tutto ciò che il flusso respinge ai bordi, non mi limitavo a percorrerli, ma ci entravo dentro, esplorandoli metro per metro. Istruttivo. E confortante: quel che avevo scritto non era affatto campato in aria; al contrario: era sparpagliato per terra, e dava davvero l’idea di una società liquida, che scorre, e scorrendo si comporta esattamente come fanno i fiumi e i torrenti, e lascia ai margini la sua scia di detriti, cioè rifiuti — una componente essenziale del Terzo paesaggio che Clément ha del tutto trascurato. E che dire delle cosiddette aree di verde pubblico, sparpagliate in giro per tutta la periferia diffusa, spazi di risulta progettati — ma anche il cosiddetto progetto si può considerare di risulta, con i loro percorsi standard, panchine standard, alberi e cespugli standard, e quell’incuria standard che finisce per porli in una sorta di limbo, un’ulteriore terra di nessuno di tutti, a metà tra il giardino e la friche. Giardino non curato, friche non del tutto abbandonata, l’area verde attrezzata di risulta è forse un genere a sé, se vogliamo una sorta di quarto paesaggio, dove si ha netta la sensazione che il fatto che l’erba cresca, che le piante germoglino, perdano le foglie eccetera, sia una vera scocciatura. Nessun cosiddetto amore o rispetto per la natura, semmai irritazione per la natura; e nessuna cura, giusto il minimo di manutenzione, fatta in fretta e al minor costo possibile, tanto per dimostrare ai cittadini, che peraltro se ne fregano, che l’amministrazione fa il suo dovere.

Nelle pause pranzo, seduti sulle panchine standard, o ai bordi della strada, si mangiava un panino e si parlava un po’. Io più che altro ascoltavo, ed erano sempre discorsi riguardanti la comunità di recupero, di quanto fosse stata dura all’inizio, del regime militare che vigeva all’interno della casa-famiglia, di quando, per punizione, si era dovuto pulire i bagni con lo spazzolino da denti, di quanti giorni erano che non ci si faceva, o non si beveva — e ognuno sapeva esattamente il suo numero, di quanto mancasse alla ne del percorso di recupero. Ogni tanto, quando non c’era C, qualcuno si lasciava andare ai ricordi. Sorprendente come muta l’atteggiamento di un tossico quando parla di ero; anche se non si fa da mesi, o addirittura da anni, l’occhio si illanguidisce, lo sguardo si perde nel vuoto, il volto si distende in un mezzo sorriso venato di amarezza, come di qualcuno che ricorda il grande amore. Tutt’altro atteggiamento per gli alcolisti, che di solito non focalizzano sulla sostanza in sé, né sul suo effetto, ma su tutto ciò che ci sta intorno. Una questione culturale, io credo. Sta di fatto che di nessuna ho sentito parlare con tanto amore e nostalgia come dell’eroina. Nelle storie del Veneziano che, come detto, aveva più o meno la mia età, anche se sembrava almeno dieci anni più vecchio, sentivo qualcosa di familiare, che, avevo già vissuto, già ascoltato e raccontato a mia volta, e mi rendevo conto di come fossero lontani quegli anni, tra i Settanta e gli Ottanta, in cui anch’io mi facevo la mia dose quotidiana, ma sempre e solo tirandola su per il naso, mentre tutti o quasi i miei amici se la sparavano in vena. Per questo molti di loro non ci sono più; per questo ero caposquadra e non al posto del Veneziano. A volte addirittura rimpiango di non essere stato anch’io un tossico a tutti gli effetti, nel periodo in cui aveva senso esserlo. Assurdi rimpianti da scrittore del cazzo, come rammaricarsi per non essere mai stato in galera, o non aver mai lavorato in una grande acciaieria, non essere mai stato in guerra, a parte con me stesso, eccetera. Forget about it. Torniamo ai margini”.